(I)该教师的教学行为有一些亮点,但是其教学过程中也存在不足之处,具体评述如下。

优点:

①导入环节:刘老师通过设置问题,自然而然地从光沿直线传播过渡到小孔成像,激发了学生探究知识的欲望。

②课堂氛围:刘老师的课堂中,师生互动较好。在整个实验过程中,刘老师从问题的提出到实验的猜想都做到了和学生良好的互动。

三式教育公众号题库,是基于大数据的人工智能算法研发而成的考试题库,专注于根据不同考试的考点、考频、难度分布,提供考试真题解析、章节历年考点考题、考前强化试题、高频错题,押题密卷等。查看完整题库、答案解析等更多考试资料,尽在三式教育公众号考试软件……

不足:

①评价方面:对于学生的回答,刘老师未进行评价,这有违新课程的评价理念。学生提出的实验现象,刘老师未做任何解释说明,学生不能根据教师的反馈信息进一步思考,导致学习效果不好。

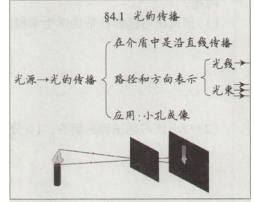

②教学内容处理方面:首先,刘老师忽略了学生是学习的主体,没有引导学生进行实验,而是让学生直接“参照大屏幕”进行实验;其次,小孔成像的原理(光路图)是刘老师直接给出的,没有引导学生去思考;最后,该实验不完整,没有探究通过小孔所成像的大小与哪些因素有关。

③问题设置方面:刘老师提出问题,是否见过阳光透过树叶的缝隙照到地上时出现的圆形斑点,学生七嘴八舌地说,刘老师未做任何处理,直接跳过。此处,刘老师可以提出启发性的问题,如“生活中大家见到过哪些与小孔成像有关的例子呢,谁能说一下”。

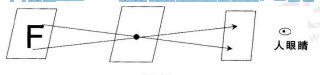

(2)观察者在半透明屏幕后看到的像是

(3)教学思路:

教师先让学生自学小孔成像仪的制作方法,并利用桌上器材自制小孔成像仪。

接下来,教师提出问题一:通过小孔成的像是实像还是虚像,倒立还是正立的?

学生实验,小组间交流,得出结论:小孔所成像为倒立的实像。

问题二:通过小孔所成的像的形状与孔的形状有关吗?

学生分组实验,最后汇总结果,得出结论:像的形状与小孔的形状无关,与物体形状相似。

问题三:像的大小与什么有关?

学生给出影响像的大小的因素,并一一实验验证。

最终得出结论:物距一定时,像距越大,像越大。

像距一定时,物距越大,像越小。