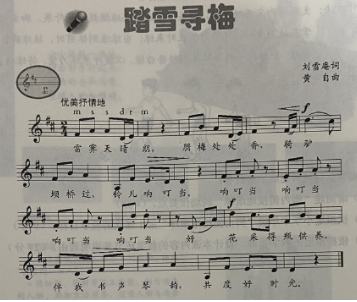

1. 《踏雪寻梅》是由刘雪庵作词、黄自作曲的一首抒情歌曲,D大调,四二拍,是带再现的二段体。全曲由”mi、sol”两音发展而成,四次“响叮当"用跳音来表现,生动地描绘了驴儿颈上的小铃声;跳跃的旋律抒发了游人幸福、愉悦的心情,生动地描绘了一幅雪后天晴、腊梅吐香,骑上毛驴赏雪观花的迷人画面。

歌曲中运用了强与弱、连音与跳音等多种对比表现手法,使学生在画面美、旋律美的熏陶中,深刻地领悟和表现歌曲的意境。整首歌曲风格统一,旋律与歌词的配合恰到好处,唱起来十分流畅、亲切。

2. 教学目标:

①通过学习歌曲,学生能够受到乐曲表达的对生活的热爱与美好,从而养成热爱大自然、积极乐观的态度;

②在学唱歌曲的过程中,通过听唱、划旋律线;探索、模仿“铃铛” “驴子走路"等声响,强化音高、音色概念及听觉感知;

③能够用轻快的声音,自信地演唱歌曲;同时了解作曲家黄自。

3. 情境导入:探索音响

①伴随《铃儿响叮当》的背景音乐,学生随老师的提示自由律动走入教室。

师晃动手中的串铃,边随学生一起律动,同时提示:请同学们在听到"叮叮当"的时候举起自己的手并快速摇晃吧!

(学生按课堂常规回到自己的座位)

②教师提问:同学们,我们刚才听到的音乐是什么?大家回想一下,你听到的“叮叮当”的声音从哪里传来的呀?学生自由作答,教师鼓励并总结:同学们的回答非常到位,不仅说出这首歌曲叫《铃儿响叮当》,“叮叮当" 的声音是驯鹿奔跑的铃铛声,还描绘出了冰天雪地中的热闹场景。

③教师播放《踏雪寻梅》片段,设问:有没有同学可以告诉老师,你从这首歌曲里面听到了什么?

学生自主发现这首歌曲也出现了铃铛声,师生一起念”响叮当"。

导语:同学们的耳朵真灵敏!今天我们就一起去探寻这首歌曲的铃铛声,到底从何而来?

引入《踏雪寻梅》。

【设计意图】

在本课的导入环节,主要使用了情境体验法。情境体验法有助于学生能够快速进入歌曲的具体场景,引发学生的感受与体验,从而帮助学生理解作品。

这首歌曲的画面感与音响感十分强烈。歌曲中的“响叮当"和《铃儿响叮当》中的“叮叮当”有异曲同工之妙。因此在学生进入教室的时候,边律动边寻找铃声,一方面锻炼了学生的听觉能力,另一方面听觉和律动相结合,也使学生进入了一个快乐,放松的场景。

整体问题设计层层递进,既遵循了由易到难的学习规律,也激发了学生进一步探索乐的心理。