【参考设计】

一、导入新课

教师通过多媒体教学设备播放动画短片“立木取信”,要求学生在观看结束后回答教师的相关提问。

教师:同学们看完这部短片后能否谈一下,商鞅为什么会重奖移动木头的年轻人呢

学生:商鞅这样做是为了取得秦国百姓的信任。

教师:商鞅取得秦国百姓的信任后,又采取了哪些举措呢

学生:商鞅在秦国主持变法,使秦国国力日益强盛,成为战国时期的强国。

教师:以商鞅变法为代表的变法活动兴起的原因是什么除了变法活动这类政治活动外,当时的思想文化领域又出现哪些变化通过本节课的学习,我们就会找出答案。

【设计意图】教师通过动画短片的形式,以“立木取信”为突破点,引入本节课的主要教学内容,具有形式新颖活泼、准确把握教学重点内容的特点。

二、新课讲授

(一)列国纷争与华夏认同

1.王权衰落

教师用多媒体教学设备展示一段关于周桓王与郑国交恶的文字材料,向学生进行简单讲解。

教师:通过上述材料内容我们可以得出哪些结论

学生:郑国的诸侯射伤周桓王后并未受到严惩,说明此时周桓王的权威不在,成为名义上的共主。

教师:是的,“礼乐征伐自天子出”的时代一去不返。诸侯们为了争夺土地和人口,相互间展开征战,开启了春秋战国时代的序幕。

2.列国纷争

教师:随着诸侯国间的相互征伐,小国不断消失,逐渐形成春秋五霸和战国七雄的局面。接下来,请同学们结合课件中的图片,与老师一同来认识一下它们。

教师在多媒体教学设备上播放关于春秋五霸和战国七雄的地图,指导学生根据地理方位正确读图,明确地图中的重要信息。

教师:通过观察地图,请同学们说一说春秋五霸和战国七雄都有哪些国家

学生:春秋五霸分别是齐桓公、晋文公、楚庄王、秦穆公和越王勾践。战国七雄分别是齐国、楚国、燕国、韩国、赵国、魏国、秦国。

3.华夏认同

教师:我们观察课件上的地图,除了上述的重要国家外,在边缘地区还有许多其他民族。在当时的时代背景下,这些民族和诸侯国间会产生什么样的关系

学生:在战争与和平交往的过程中,周边的其他民族与内地的诸侯国形成共识。

教师:从春秋到战国时期,民族关系出现了重要变化。春秋时期,中原各国因社会发展较四周戎狄蛮夷先进而自称为华夏,但在频繁往来和密切联系中,这些周边民族也产生了华夏认同观念。进入战国之后,内迁的戎狄蛮夷已经逐渐融入华夏族,如楚国就不再被视为蛮夷。华夏族吸收了大量新鲜血液,成为更加稳定和分布更为广泛的族群。

(二)经济发展与变法运动

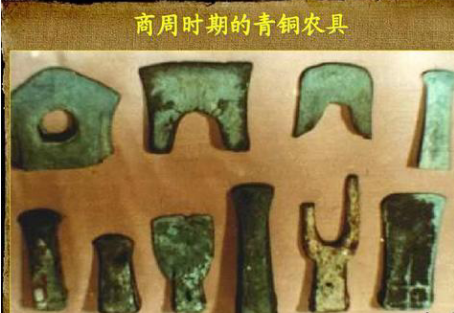

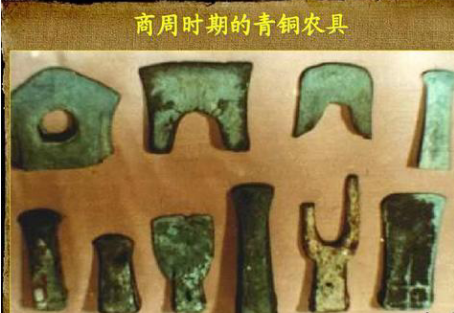

教师用多媒体教学设备展示商周时期和春秋时期的生产劳动工具图片。

商周时期的生产劳动工具

春秋时期的生产劳动工具

教师:同学们观察一下图片中不同时期的生产劳动工具,说一说二者的不同。

学生:铁制农具比青铜与石木制作的农具更加坚固耐用,有利于提高农业生产效率。

教师:是的,农业生产效率的提升使得社会财富增加。根据经济基础决定社会上层建筑的规律,各国的君主为了进一步增强国力,纷纷着手对旧有的体制进行改革,先后出现了一系列的变法活动。其中,商鞅在秦国主持的变法最为成功。

教师要求学生阅读教材,将商鞅变法中采取的主要措施的内容进行归纳。

学生阅读教材后,根据教师的提示,总结商鞅变法的主要措施。

(1)农业生产上采取重农抑商,奖励耕织;强制大家庭拆散为个体小家庭,推动土地私有制发展的措施。

(2)政治上采取奖励军功,剥夺和限制贵族特权的措施。

(3)行政管理上普遍推行县制,由君主任命县的主要官员。

(4)社会管理上实行什伍连坐,鼓励百姓互相纠察和告发。

(三)诸子百家的代表人物——孔子和老子

教师:春秋战国时期是一个变革的时代,不仅体现在社会生产和政治领域,而且在文化思想领域也出现了许多影响深远的人物。

教师用多媒体教学设备展示关于孔子和老子的图片,以及体现两人主要思想观点的文字材料。

教师:请同学们认真阅读课件上的相关材料,尝试总结关于孔子和老子的主要思想观点。

学生阅读材料后进行总结。

孔子的主要思想观点:他的核心观念是“仁”,主张统治者顺应民心,爱惜民力,推行“仁政”,通过以身作则的道德感化来治理国家。孔子对现实不满,主张恢复西周等级森严的礼乐制度,但也承认制度随着时代变化应当有所改良。

老子的主要思想观点:他将天地万物本源归结为抽象的“道”。其思想包含朴素的辩证法,揭示事物存在着互相依存、相互转化、对立统一的矛盾;认为物极必反,柔能克刚。老子在政治上也对现实不满,反对制度束缚,主张顺其自然,无为而治,甚至主张退回到小国寡民的状态。

(四)社会变革与百家争鸣

教师:进入战国时期后,关于社会变革的呼声越来越高。士人们纷纷向各国统治者阐述自己的治国主张,相互间展开辩论,进而形成百家争鸣的局面。请同学们结合教材与课件中的相关内容,找出百家争鸣局面形成的原因。

学生结合相关内容,总结百家争鸣局面出现的原因。

(1)战国时期,学在官府的传统被打破,文化知识向民间普及。

(2)旧的贵族等级体系开始瓦解。新兴的士阶层崛起。各国统治者出于竞争需要,礼贤下士,争相招揽人才。

(3)士人周游列国,颇受重用,他们的活跃推动了学术文化的繁荣。

(4)当时出现众多学说、学派,各自提出对政治、社会乃至宇宙万物的看法,彼此论战辩驳,形成百家争鸣的思想文化繁荣局面。

教师:请同学们结合教材中的内容,找一找这一时期各学派的主要代表人物及其主要观点。

(1)儒家的代表人物为孟子和荀子。他们的学说从不同角度发挥并补充了孔子的思想,为新兴的封建地主阶级提供了理论基础。

(2)道家的代表人物是庄子,他的思想比老子更加消极、保守。

(3)墨家的代表人物是墨子,他提出“兼爱…非攻…尚贤”等主张,代表下层平民利益。

(4)法家的代表人物是韩非子,他主张以法治国,实行君主独裁,反映了中央集权君主专制的政治思想。此外比较重要的,还有研究逻辑学的名家和探讨军事理论的兵家,以及试图说明事物运动变化规律的阴阳家等。

【设计意图】教师通过带领学生观察地图、解读相关内容,理清本节课的主要知识线索,掌握重要的知识点。在这个过程中,教师十分注重突出学生在学习过程中的主体地位,创造相关条件,指导学生自主归纳总结,在学习中掌握获取知识的技巧和方法。

三、巩固练习

教师出示课前准备的有关本课重难点知识的练习试题,请学生在规定时间内作答。作答时教师予以巡回指导。

【设计意图】教师通过演练试题了解学生对本课内容的掌握情况,做到查漏补缺。

四、本课小结

教师:由于周王室的力量不断衰微,各诸侯国为了本国利益展开了长期的混战。在混战中逐渐形成春秋五霸和战国七雄的局面。为了能够在争霸过程中取得优势,各诸侯国竞相招揽人才,进行改革活动。其中最为著名也最为成功的是商鞅在秦国进行的变法。在社会大变革时代,学术下移和士人阶层的崛起,为学术思想间的交流和碰撞提供条件,涌现出儒家、道家、墨家、法家等学术流派,呈现出百家争鸣的局面。

五、课后作业

教师要求学生利用课余时间,搜集整理有关春秋战国时期的各项社会变革的重要人物和历史事件的相关资料,将收集到的内容制作成简洁易懂的资料卡,完成后分享给其他同学。

【设计意图】教师通过简短的课堂小结,带领学生简单回顾本课所学内容,起到巩固学习成果的作用。具有实践性的课后作业,能够增强学生的动手实践能力,开阔学习视野。